Journal d’une résidence artistique à l’Université de Nottingham, 2e partie, 5-16 mars 2017.

Aux bords du cadre…

Journal d’une résidence artistique à l’Université de Nottingham, 1e partie, 30 janvier – 16 février 2017.

« Pas la peine de crier »

Une conversation avec Marie Richeux

À propos de L’Usure du Monde

C’est le froid et la pluie qui ont organisé ce pays.

Par Jörg Colberg

Il n’est pas rare en ce moment de tomber sur des communiqués de presse ou des notes d’intention de photographes où les photographies sont présentées comme étant tantôt une exploration, tantôt une enquête. « Ces photographies explorent… », « ces photographies enquêtent sur… ». Cela me fait chaque fois réagir. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui peuvent se dire explorateurs ou enquêteurs. Mais les photographes (et les artistes en général) n’en font pas partie.

Une conversation avec Antoine d’Agata

« C’est douloureux de me relire. Parce que je réécris alors ma parole de façon excessive, et je tue le texte. Parce que je vais toujours, à travers les mots, à travers les images, vers une seule et même chose : l’abstraction du vide… la beauté et l’horreur intrinsèques au vide. C’est bien que quelqu’un d’autre s’en charge, et préserve la part spontanée de la pensée. Je suis à toi dans moins de dix minutes. »

« Le Grand Voyage »

Une conversation avec Sara Pire

À l’occasion de la parution de Brumes à venir.

Par Jörg M. Colberg

Cortona on the Move (CotM), festival de photographie toscan basé dans un village pittoresque à souhait, a ajouté cette année à son programme un prix visant à récompenser une maquette de livre de photographie. Ses organisateurs m’ont invité à en être le juré.

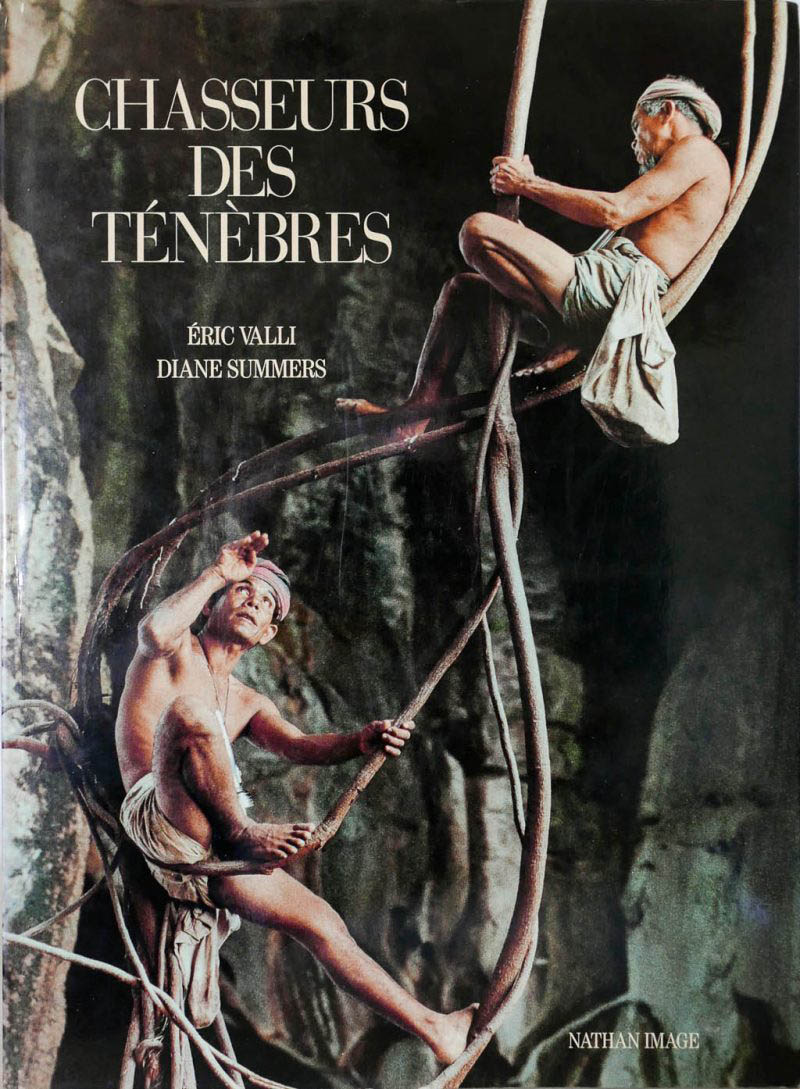

Pour autant qu’il m’en souvienne, j’ai dû acheter ce livre en 1992 ou 1993 dans le bac des soldes à la librairie où je travaillais alors à Bruxelles. C’est un livre de grande taille.

Une conversation avec Jean-Robert Dantou

Les Murs ne parlent pas, de Jean-Robert Dantou et Florence Weber, fait partie de ces livres de photographies qui, par le soin apporté à la polyphonie des langages, réussissent à dire bien plus que ce qu’ils disent.

Par Jörg Colberg

Une des croyances les plus dangereuses portant sur la photographie est l’idée que les images ont du pouvoir.

Par Jörg Colberg

Nous inclinons à lire dans les images des choses qui ne s’y trouvent pas vraiment, et ensuite nous critiquons ceux qui les ont prises, les personnes représentées ou le contexte dans lequel elles s’inscrivent, omettant de prendre en compte notre propre rôle dans cette lecture.

Notes sur une image de Sébastien Van Malleghem

Voici l’image sur laquelle portent ces notes et le contexte dans lequel elle s’inscrit. Tirée de la série photographique de Sébastien Van Malleghem réalisée dans les prisons belges entre 2012 et 2014, elle représente un grillage maillé serré, formidablement net, un personnage de chaque côté, un bâtiment à l’arrière plan, lui, diffus. Je vois d’abord le grillage…

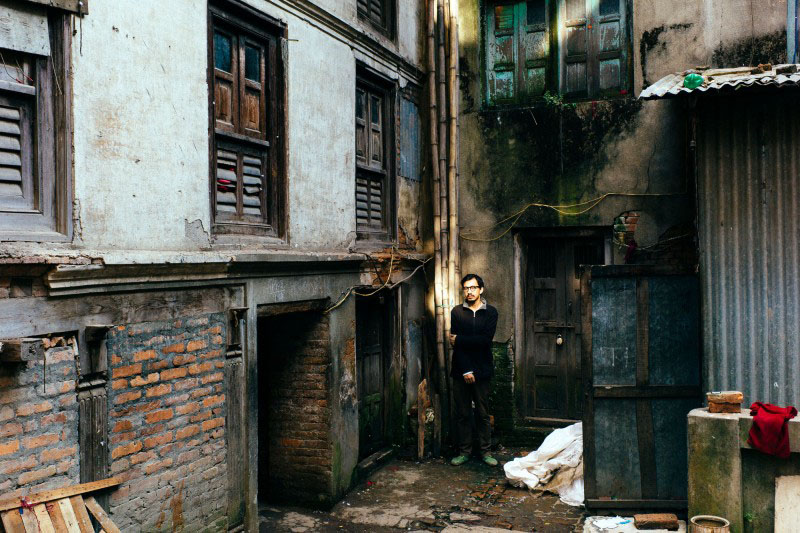

Une conversation avec Prasiit Sthapit

Prasiit Sthapit est un photographe et vidéaste népalais basé à Katmandou. Il est l’auteur de la série Change of Course, qui traite des répercussions de l’évolution géologique de la rivière Narayani, censée marquer la frontière entre le Népal et l’Inde dans le village de Susta, sur l’identité de ses habitants.

Mirko encore. L’atelier pullulait de pastèques. J’avais fini de photographier, il ne s’agissait plus de cela. Ce qui me ramenait là, c’était un amour qui ne disait pas son nom. J’étais demandeur. Cet homme aurait pu être mon père, ou Nicolas Bouvier/

Notes sur deux photographies de Manu Brabo

« Si je prends une image ici, est-ce que je fais du mal à quelqu’un ? » La question est citée en titre d’un article consacré au photojournaliste Manu Brabo, en mai 2016 dans le quotidien The Guardian, et mentionnée comme s’étant posée à lui au sujet de la Syrie. Article en appendice duquel Manu Brabo est invité à commenter certaines de ses images les plus fortes.

Par Jörg M. Colberg

Il y a une expression allemande qui veut dire littéralement « poursuivre une truie à travers le village ». De nos jours elle est utilisée métaphoriquement. Non pour signifier qu’une ou plusieurs personnes sont des cochons, mais pour parler d’un phénomène qui génère une énorme agitation, et où le but est en fin de compte que le vacarme et l’émoi suscités attirent davantage l’attention que les conséquences du phénomène lui-même. Au hasard : la manipulation dans le photojournalisme.

Au printemps 2016, ayant sollicité l’obtention du diplôme de l’École Supérieure de la Photographie d’Arles par le processus de la Validation des acquis de l’expérience, je dus répondre par écrit à un certain nombre de questions, dont celle-ci : « Comment avez-vous acquis vos connaissances, compétences et aptitudes ? ».

Par Jörg M. Colberg

Il arrive fréquemment que des photographes me demandent comment faire pour mieux écrire sur leur propre travail. Ce n’est pas un sujet facile à aborder, et certainement pas sans recourir à des exemples spécifiques. J’ai résolu de me lancer tout de même, avec l’espoir que le lecteur intéressé par ce problème en retirera quelque chose.

Par Jörg M. Colberg

« Je rencontre souvent les termes récit, narration, histoire, synopsis ou structure utilisés de façon interchangeable (sur des blogs, dans des articles, des tweets ou des discussions) », écrit Ingrid Sundberg, « ce qui, pour ma part est source de grande confusion ».

J’ai loué une chambre je croyais à Doha mais c’est à trente-cinq kilomètres. Traversé la ville en compagnie d’un chauffeur de taxi ghanéen. Je n’imaginais pas le contraste si fort entre la vitrine et l’arrière-boutique. Une fois hors du périmètre de l’aéroport et du centre-ville, brillant et luxueux, pelouses arrosées, tours de verre, nous sommes entrés dans un territoire dont je ne connais aucun équivalent.

Le premier anniversaire du tremblement de terre du 25 avril 2015 au Népal arrive, et avec lui les commémorations, manifestations civiles et religieuses, prises de parole et convocations de symboles, lesquelles généreront probablement quantités d’images. C’est l’occasion de réexaminer les mobiles, les enjeux et le sens des représentations d’un tel événement.

par Jörg M. Colberg

Un article récent au sujet des changements programmés dans le fonctionnement d’Instagram m’a fait réfléchir à la photographie en ligne et aux blogs. Je ne suis pas sûr que tout le monde sera d’accord, mais il me semble que la culture de la « bulle » entretenue par la Silicon Valley porte de plus en plus préjudice à la photographie sur Internet.

Jimbu et vélos

De quoi parlent deux photographes qui se rencontrent ? De quoi parlent deux amis photographes qui se rencontrent ? De quoi parlent deux amis photographes qui se retrouvent après longtemps à Photo Kathmandu ? Eh bien, écoutez…

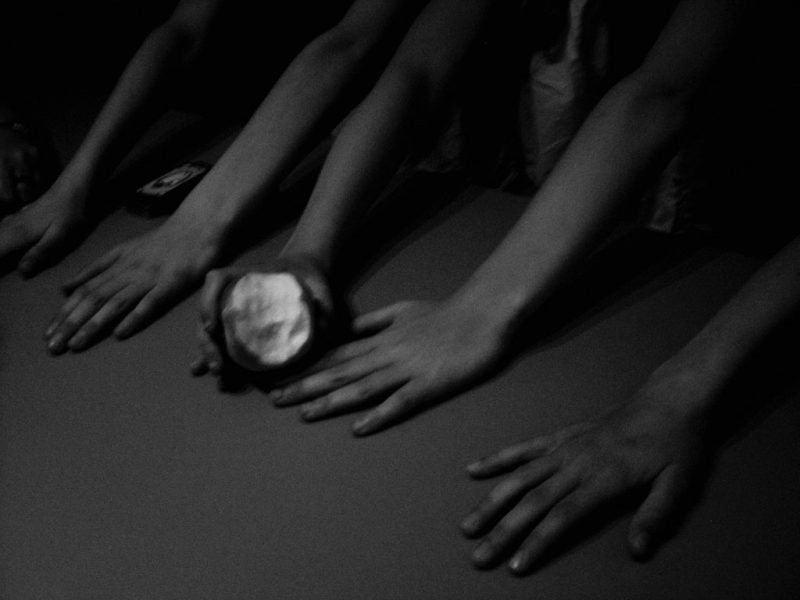

Pour la série « Mouches », de Francis Jolly

Photo Kathmandu 2015

L’équipe de Photo Kathmandu a mis en ligne un résumé en images de la première édition du meilleur festival de photographie au monde !

Par Jörg M. Colberg

Je ne sais ni comment ni par où l’on ferait passer une ligne séparant la photographie artistique de la photographie non-artistique. Mais il se pourrait qu’une telle séparation ait un rapport avec l’idée que la photographie artistique est fluide et ouverte à l’interprétation, tandis que la photographie non-artistique ne l’est pas.

Prendre (toute) la mesure de la lumière…

Depuis les séismes des 25 avril et 12 mai 2015, j’ai su ceci : en dépit de la ruine, en dépit de la peur qui nous fera chercher dans chaque rue l’issue la plus proche vers un lieu dégagé si la Terre revenait à trembler, contre nos faiblesses et pour le pays, par respect pour les morts et par empathie pour les vivants, pour leur dire qu’ils ne sont pas seuls et pour la joie d’être parmi eux, il faut revenir au Népal.