Chasseurs des Ténèbres, d’Eric Valli & Diane Summers

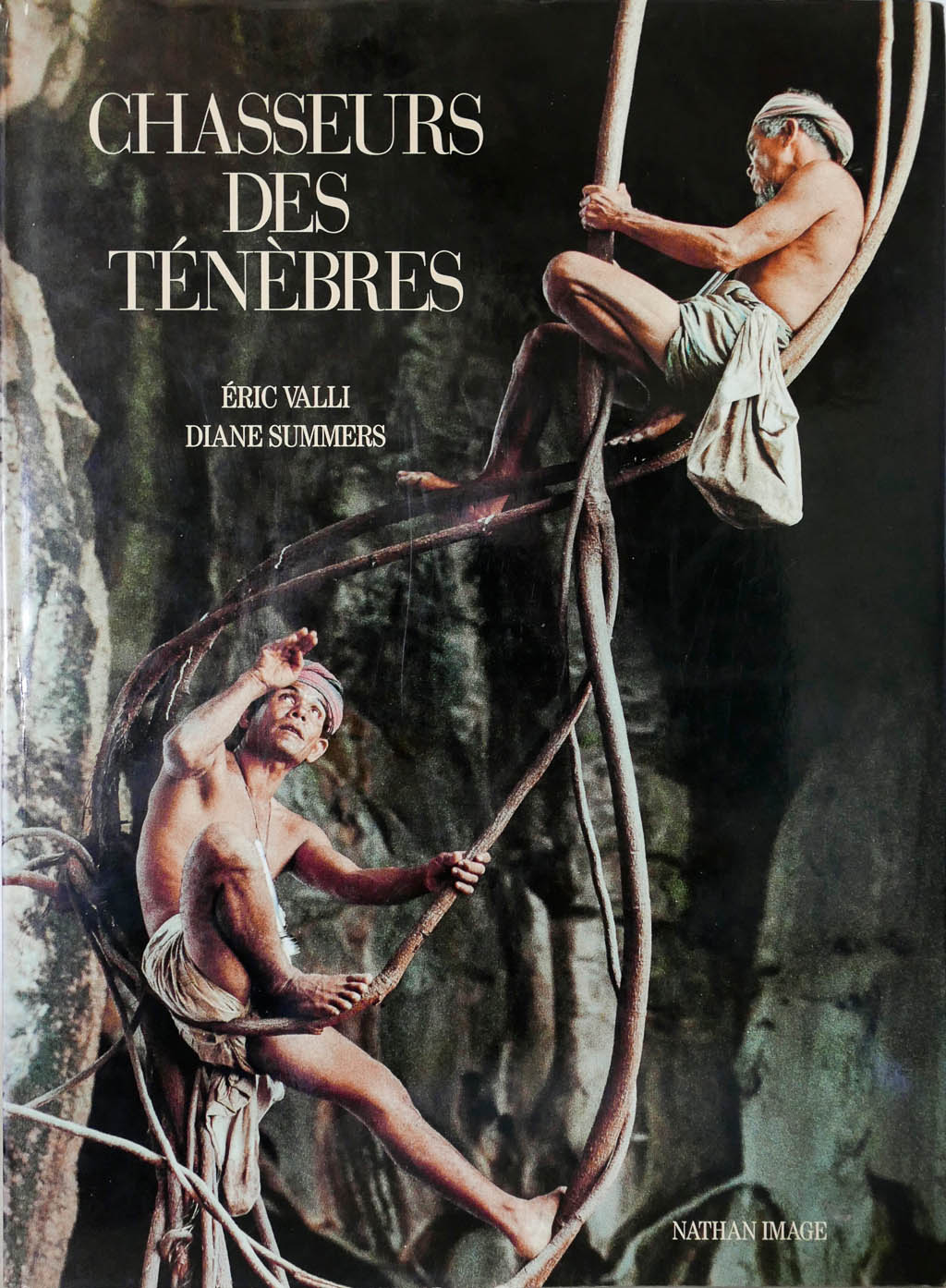

Pour autant qu’il m’en souvienne, j’ai dû acheter ce livre en 1992 ou 1993 dans le bac des soldes à la librairie où je travaillais alors à Bruxelles. C’est un livre de grande taille (29,2 x 39,6 cm), peu épais (1,5 cm), relié à la française mais se compulsant principalement à l’horizontale, reliure vers le haut. Dedans, quelques photographies liminaires, pleine page, dont une luxueuse double à rabats s’ouvrant sur un paysage panoramique traversé sur les quatre volets par le titre. Des remerciements, des informations sur le matériel de prise de vues, et un texte. Suivent une soixantaine de photographies le plus souvent pleine page elles aussi. L’ouvrage s’achève sur trois doubles de légendes. Le sujet : des cueilleurs de nids d’hirondelles dans les grottes des îles de la mer d’Andaman, au sud de la Thaïlande. La quatrième de couverture affirme : « Seul un sujet exceptionnel pouvait attirer les auteurs de Chasseurs de miel, l’ouvrage au succès retentissant. En Thaïlande, Eric Valli et Diane Summers l’ont trouvé, là où volent les oiseaux, dans les ténèbres où demeurent dieux et démons. À des hauteurs vertigineuses, Sahat, Ip et leur équipe de grimpeurs funambules, arrachent aux parois “l’or blanc”, ces nids d’hirondelles qui constituent le mets le plus convoité des gastronomes chinois. Un cadre prestigieux, des images arrachées au vertige et à la nuit pour montrer un autre combat d’hommes. »

Le rouvrant l’autre jour pour la première fois depuis très longtemps je me suis dit : « c’est donc là le genre de livre que j’aimais alors… ». Ce sur quoi je me suis dit aussi que c’était là un « genre de pensée » trop honnête et trop extérieurement évidente pour ne pas être suspecte. Pensée à décortiquer, en somme.

Dans la phrase « le genre de livre que j’aimais alors », il y a « genre », il a « livre », et il y a « aimer ». Commençons par là, puisqu’en tout état de cause si ce livre se trouve dans ma bibliothèque c’est que je l’ai un jour acheté. L’ai-je donc aimé pour autant ? Pour être franc je l’ai peu regardé. Je ne connais pas les îles de la mer d’Andaman. Si j’ai jamais rien appris dans ces pages, jusqu’à la récente relecture de ce texte je l’avais oublié. Pourquoi se trouve-t-il dans ma bibliothèque ? Difficile à vingt-cinq ans de distance de me remémorer les raisons qui m’avaient incité à le posséder, mais j’imagine que ses auteurs y sont pour beaucoup. Hormis quelques classiques, la photographie ne m’intéressait alors que dans la mesure où elle prétendait magnifier le territoire que je souhaitais voir magnifié : l’Himalaya et l’Asie centrale. Eric Valli et Diane Summers s’y entendaient alors en matière de magnification et d’Himalaya. J’étais excellent public. D’eux je connaissais Dolpo (Le Chêne, 1986), issu de leurs voyages dans cet ancien royaume de culture bön tôt annexé par les premiers rois Shah et désormais district népalais. Avec les premières photographies d’Olivier Föllmi et la prose de feu Hugh Swift (1), les images de ce livre ont été fondatrices de mon attirance pour cette partie de l’Asie. C’est dans leur lumière que j’ai appris à faire mon sac. J’ai raconté ce chemin dans un précédent texte. Aujourd’hui encore l’image de couverture de Dolpo, le Zanskar d’Olivier Föllmi ou les cartes tracées à la main qui jalonnent le livre de Swift comme autant de promesses partiellement cryptées par l’abstraction du trait mais qu’il appartient à chacun de déchiffrer, tout cela, et immanquablement, me remplit de nostalgie pour ce temps des premières années de route. Un temps passé trop vite. Mais passé heureusement car je lui ai payé sans compter mon écot de lourdeur et d’opacité. Un temps en vérité que j’aimerais parfois reprendre à zéro, sans appareil photographique – et si cela devait m’échoir, que ce soit je l’espère d’avoir appris quelque chose en chemin et de m’être surtout sérieusement appauvri. (Cela ne coûte rien d’espérer mais je n’y crois pas beaucoup : lorsque Nicolas Bouvier clôt L’Usage par ces mots de Ralph Waldo Emerson professant qu’« une fois ces frontières franchies, nous ne redeviendrons jamais plus tout à fait les misérables pédants que nous étions », tous deux me semblent pécher par excès d’optimisme.)

Ainsi donc, Dolpo étant ce qu’il était – et reste – pour moi, j’ai sans doute un jour imaginé qu’un autre livre d’Eric Valli et Diane Summers ne pouvait qu’être fait du même bois, et que leur écriture suffirait à m’emmener du relatif familier au très vaste inconnu, quand bien même cet inconnu se trouvât ailleurs que dans « mon ailleurs ». Voilà probablement la raison pour laquelle j’ai ce livre – et quelques autres de « ce genre ».

Genre qu’il faut à présent tenter de préciser. En effet, il y aurait quelque facilité à se borner à parler d’un « genre de » ceci ou cela avec la double intention d’inclure le ceci ou cela dont on va parler dans un sous-ensemble du grand ensemble de tous les ceci ou cela en question – et de s’exempter dans le même temps de définir ce sous-ensemble, la formule établissant avec le destinataire de notre parole une connivence par laquelle il est présumé entendre ce que ce sous-ensemble recouvre et les limites de son étendue. Appliqué aux humains, on voit bien l’outil de nomenclature et de réduction de la complexité du monde que ce syntagme constitue.

Complexifions, donc. Quel genre de livre ? Beau-livre ? Ce que les anglo-saxons nomment coffee-table book ? Peut-être, mais c’est trop vaste. Ce n’est ni un livre de cuisine ni de décoration.

Revenons à la quatrième de couverture de Chasseurs des Ténèbres et à cette phrase : « Seul un sujet exceptionnel pouvait attirer les auteurs de Chasseurs de miel, l’ouvrage au succès retentissant. » Outre la prétention de l’assertion, deux points sont à retenir dans cet extrait : le sujet exceptionnel, et la réputation des auteurs acquise lors de la couverture d’un précédent sujet exceptionnel. Voilà des qualités nécessaires à faire un livre de « ce genre ». Qualités toutefois non suffisantes. Il faut encore que dans ce sujet le rapport de l’homme à la nature soit primordial. C’est bien le cas chez Eric Valli, qui s’attache à « partager, pour mieux la raconter, l’existence “d’hommes vivant en harmonie avec la nature” » (2). Concept qu’il resterait à définir et dont il resterait à démontrer que puisse y être englobé l’arrachage des nids d’hirondelles à la paroi de la grotte où ils ont été bâtis, mais quoi qu’il en soit, ici c’est en effet la majesté de la nature qui est au cœur du livre. Ç’aurait dû être aussi l’humilité de l’homme s’y aménageant une place, mais celle-ci est malmenée, je vais y revenir.

Pour faire un livre de « ce genre », il faut encore un ailleurs. Mais un ailleurs ailleurs que où ? Ailleurs par rapport à qui vivant dans quel ici ? Je dirais : ailleurs que là où vit tout lecteur potentiel. Et si cet ailleurs est trop proche de ce là, trop même, il suffit de le remodeler ailleurs par une distanciation adéquate. Par exemple lorsque à la même époque Yann Arthus-Bertrand photographie les régions de France depuis un hélicoptère, c’est significativement à une distance de sécurité si grande que le territoire ainsi déshumanisé en devient un simple ailleurs de plus dans la liste de ses ailleurs : un ailleurs-surface.

J’ajouterais qu’il faut une absence de questionnement sur le monde et d’inscription du sujet dans le monde. Dans le cas de ce livre, les quatre paragraphes de la fin du texte problématisant la surexploitation des nids d’hirondelles ont manifestement vocation à contextualiser le récit et à lui faire prendre un peu de distance d’avec la paroi. Mais c’est maigre. Ce texte pose un autre problème. Dans le seul premier paragraphe, les stalactites sont « des crocs acérés », les ténèbres « retentissent du gazouillis de milliers d’oiseaux », l’« échafaudage extravagant » des bambous « semble tout droit sorti d’un rêve surréaliste ». Chaque fois qu’il a été possible d’accoler deux mots d’une manière qui a déjà « traîné dans toutes les bouches » (Nicolas Bouvier), c’est-à-dire de produire un cliché, ce texte le fait. Ces clichés, enfermant le sens dans une sorte de gangue de gras, participent à isoler ce réel d’avec le monde. De même visuellement, quasi toute trace de contemporain est évacuée. De rares images y échappent : celle du campement des cueilleurs où sont accrochés une kalachnikov et un calendrier orné d’une pin-up ; cette autre des hommes en armes défendant la collecte contre les brigands. Seules ces images relient cette communauté à son siècle et la sauvent de la perfection. C’est maigre pareillement. Car cela mis à part ces hommes sont priés de jouer le rôle que ce livre leur assigne : valider la dimension pittoresque de leur métier telle que l’a fantasmée un photographe.

Pour faire un livre de « ce genre » il faut ainsi et par surcroît de la part du photographe un renoncement à tout questionnement sur ce que représenter veut dire. De prise de risque esthétique il ne peut être question dans un tel livre. Redécouvrant celui-ci, ma première impression fut que toutes les images étaient identiques. À y regarder de plus près c’est bien sûr faux. Il y a des portraits serrés, certains plus larges, d’autres de groupe, quelques scènes domestiques et paysages extérieurs, mais tout de même, une bonne moitié des images – les plus spectaculaires – ne diffèrent les unes des autres que par de menues variations sur le même motif : des lianes, des bambous et des hommes. Certes c’est le sujet, au moins putatif. Certes c’est beau, à n’en pas douter. Mais le sens s’arrête là. Comme dans un pan majoritaire de la photographie de guerre – triste, à n’en pas douter – le véritable sujet de ces images est le risque physique pris par le photographe pour montrer ce beau ou ce triste. Sans doute Eric Valli y consent-il par émerveillement pour l’autre. Admettons. Mais même si cet émerveillement est sincère, une fois transposé dans ce livre-là, sous couvert de « mieux raconter l’existence de l’autre » cette transposition relègue cet autre à un alibi du besoin d’exceptionnel du photographe. C’est ici que disparaît en tant que sujet, comme je le suggérais plus haut, « l’humilité de l’homme s’aménageant une place » dans cette nature qui ne la lui accorde pas volontiers, effacée par la fierté du photographe venu conquérir la sienne. Ce livre ne dit pas tant : regardez, il y a des hommes dont tel est le mode de vie en 1990, que : regardez, nous avons trouvé un lieu à notre mesure et nous le racontons dans un livre à notre mesure. Exactement comme chez la plupart des photojournalistes de guerre. L’un et l’autre, affirmant raconter la vie de l’autre, racontent avant tout leur propre expérience d’hommes photographiant cherchant à exister.

Mais alors, s’il ne s’agit que d’expérience, quelle différence avec Michael Ackerman à Bénarès, Bertien van Manen en Chine et en Russie, ou même, pour quitter le champ du voyage, Sarker Protick avec ses grands parents ou Sohrab Hura photographiant sa mère ? La différence c’est que chez ces derniers l’ambiguïté est levée. Ils ne s’abritent pas derrière l’autre pour justifier leur besoin de s’édifier en tant que photographes : ils l’assument. Ils utilisent l’autre frontalement, sans naïveté, comme matière de l’œuvre. Ce qui n’empêche pas l’empathie. Cela me fait penser à cet entretien récent de Dimitri Beck avec le photojournaliste Stanley Greene où ce dernier dit : « sans la photo, je serais mort ou en prison » (3). Cela signifie qu’il a eu besoin de photographier l’autre en guerre pour rester lui-même en vie. Je le crois sur parole. Sa photographie et son personnage le confirment. Je ne sais toutefois quel degré de lucidité il a fallu à Stanley Greene pour s’en aviser. De mon point de vue de lecteur en tout cas il est pédagogiquement salutaire qu’il mette lui-même des mots aussi clairs sur son rapport à son travail, tant sont nombreux les photojournalistes qui continuent de s’illusionner être les opérateurs d’un geste dont la neutralité serait apodictique. Stanley Greene le premier, qui poursuit : « notre métier consiste, en effet, à dire la réalité de ce qui se passe, et à rapporter les informations et les images dans vos salons. » La pédagogie a encore de belles heures devant elle.

Au cœur de cette littérature enfin se trouve je crois l’obligation pour l’auteur de maintenir d’avec le lecteur une distance insurmontable. Encore une fois, dans « ce genre » de livre, l’ailleurs représenté est moins l’ailleurs en tant que lieu d’un quotidien différant de celui du lecteur, que l’ailleurs en tant que territoire d’un voyage que seuls ses auteurs ont eu l’audace et le courage d’entreprendre. Et seuls en cela, ils entendent le rester – par passion, par vanité ou par malice. La restitution de leur expérience sous une forme prestigieuse est un moyen de cette mise à distance. Ce livre n’y échappe pas qui, par sa posture orgueilleuse, affirme que tout nouveau voyage qui partagerait avec celui qu’il raconte même une majorité de ses traits ne pourra jamais les partager tous, et serait donc toujours déjà en dessous de lui. Ce faisant il fabrique l’auteur en modèle : en dépositaire d’un désir d’ailleurs tout au tant qu’en garant de l’impossibilité de son assouvissement. La longueur de la liste des remerciements, le prestige des noms qu’elle déroule et sa position en début d’ouvrage participent de cette fabrication. C’est en partie justifié, car il a sans doute fallu convoquer une détermination nonpareille pour gagner la confiance de partenaires tels que le National Geographic ou Leica et pour obtenir les autorisations de séjourner aussi longtemps auprès de ces hommes. Il y a du mérite à y avoir réussi et c’est loin d’être à la portée du premier venu. Mais c’est utilisé ici contre le lecteur. Ainsi, désormais sanctuarisé par ce livre, cet ailleurs figé en cet état restera hors de portée de presque tous.

Y compris de ses auteurs, car le temps passe et le monde change. Un bon livre de « ce genre » se reconnaît aussi à ce qu’il arrive à un moment clef de la petite histoire du lieu dont il parle et de la grande Histoire où la petite s’inscrit. Non par calcul de la part des auteurs, mais plutôt par une conjonction sans doute en partie inconsciente entre leur intuition du cours des choses et leur passion pour ce qui est en train de s’effacer. Caravanes de Tartarie de Roland et Sabrina Michaud (Le Chêne, 1977) est publié deux ans avant l’invasion russe de l’Afghanistan, laquelle ferma le pays aux voyageurs pour longtemps. Chasseurs des Ténèbres est paru en 1990. Le développement du tourisme en Thaïlande, s’il n’a jamais cessé de progresser, était encore à cette époque relativement mesuré par comparaison avec les quelque trente millions de visiteurs annuels recensés aujourd’hui. Internet n’était qu’un outil universitaire. Le monde s’apprenait sinon par l’expérience, du moins par les livres. Mais le temps que parmi les lecteurs de ce livre-ci les éventuels candidats à en revivre l’aventure en aient rassemblé les conditions, le monde avait basculé dans l’ère globale. Bientôt les cueilleurs de nids auraient à leur disposition du matériel d’escalade moderne, des grimpeurs professionnels sécuriseraient des points d’accroche dans les parois pour leur faciliter la tâche, et ces grottes deviendraient une attraction réglementée pour clients d’agences de voyages. (Peut-être l’étaient-elles d’ailleurs déjà en partie en 1990. Je ne suis pas parvenu à trouver une réponse à cette question. Mais qu’elle soit positive ou négative, je ne suis pas sûr qu’elle déplacerait de beaucoup mon propos.) Il en va de même pour le Zanskar d’Olivier Föllmi. Je le dis avec toute l’affection que je voue à la première personne m’ayant accueilli dans ce milieu de la photographie. Le pays qu’il a connu jadis, et les précautions qu’il a prises pour le perturber le moins possible en y séjournant, relèvent désormais du passé d’un territoire et du passé des rapports humains. Il n’y a plus l’espace où exercer une telle attention. Le Fleuve Gelé (Nathan/Image, 1990) qui relie pendant l’hiver le Zanskar au Ladakh, est une randonnée depuis longtemps au programme des agences de trekkings extrêmes. Je ne me permettrais pas d’arbitrer si c’est une réalité dont il faut se réjouir ou se désoler. Ni si ces livres contribuent peu ou prou à l’accélération de la dissolution des ailleurs dans le monde et à la patrimonialisation de leurs coutumes. Je constate simplement qu’ils absolutisent un espace-temps s’avérant révolu presque dès leur parution, et ce faisant fabriquent un âge d’or qui n’a jamais existé. (Je pense qu’Eric Valli le sait. Les sujets de ses livres disparaissant à mesure qu’il les publie, il n’est pas anodin que quelques années après ces Chasseurs des Ténèbres, il soit passé à la fiction cinématographique.) Peut-être en allait-il de même pour Dolpo en réalité ? Je n’ai pas osé le rouvrir.

Mais ce n’est pas vrai par exemple d’End Time City, le livre que Michel Ackerman a tiré de son travail à Bénarès mentionné plus haut, guère plus vieux (quoique : les images ont été prises entre 1993 et 1997 et le livre est paru en 1999 – à l’échelle du médium, c’est beaucoup, je vais y revenir). Tout le monde n’est pas animé de sa vision ni de sa force d’écriture, c’est évident. Mais tout un chacun qui veut y consacrer quelques sous peut aller à Bénarès demain ou dans dix ans, travailler à ce que son étrangeté soit la même que celle de Michael Ackerman, et se mettre à tout voir comme Michael Ackerman l’a vu, et à tout photographier pareil si tel est son plaisir. Il n’y parviendra probablement qu’en partie, et cela ne présentera aucun intérêt artistique puisqu’il suffit de singer ce qui a déjà été fait (c’est d’ailleurs d’avoir été trop singé que Michael Ackerman lui-même est devenu un cliché). Mais aucune difficulté opérationnelle non plus. Aucune industrie n’organisera le voyage à sa place pour qu’il n’ait plus qu’à appuyer sur le déclencheur, ni ne l’empêchera de le faire parce que cent autres clients de cette industrie sont venus faire la même image que lui au même instant.

J’aurais du reste tendance à penser que ce modèle du photographe rapportant de l’ailleurs les images d’un univers intérieur, dont Michael Ackerman est l’archétype, a rendu caduc celui du photographe rapportant de l’ailleurs des images du beau et de l’exceptionnel. Sans doute l’a-t-il même, après une brève période de coexistence, remplacé presque mot pour mot. Il me semble aussi qu’en ces années 1990 où s’élargissait le monde, l’avènement des agences et collectifs, basés sur cette figure du « photographe-auteur », est une cage de résonance de ce déplacement paradigmatique. (C’est une intuition. À ce jour je n’ai pas les arguments pour l’étayer ou la contredire. J’y travaille !) Quelque chose des représentations de l’autre se joue en tout cas à cette époque. C’est en partie ce que défendra Michel Guerrin dans une critique du Monde consacrée à la première édition du festival Biarritz Terre d’Image initié par Claude Nori en 1999 : « D’autres vont plus loin, ramenant des images coupées de la tradition pour plonger dans les fêlures d’une société, que ce soit Claudine Doury en Sibérie, Gilles Coulon à Bamako ou Dean Chapman en Birmanie. » (4)

Mais c’est dix ans plus tard. Revenons à 1990. Tendance Floue, le collectif auquel appartient Gilles Coulon, n’était pas encore né. VU’, l’agence dont est membre Claudine Doury, comme Panos, celle de Dean Chapman, étaient de jolis bébés âgés de 4 ans. Et donc paraissait Chasseurs des Ténèbres d’Eric Valli et Diane Summers. Le rouvrant donc l’autre jour, cette question m’est venue finalement à l’esprit : cet objet que je tiens entre mes mains, est-ce un livre ? Car oui, dans la phrase suspecte qui m’a servi de prétexte à démarrer ces lignes, il reste enfin à questionner le mot « livre ».

J’y suis mieux armé qu’en 1990. Aujourd’hui, par mon compagnonnage avec le Bec en l’air, je me demande tous les jours ce qu’est un livre de photographie et ce qui fait qu’un livre est un livre. La réponse à cette double question est sans doute à chercher du côté d’une adéquation entre un fond et une forme qu’auteurs et éditeurs ont jugé nécessaire d’inscrire dans une temporalité plus longue que celle de l’exposition ou du magazine. Mais disant cela je n’ai encore rien dit car adéquation, fond, forme, nécessité et temporalité sont des notions subjectives, et ce qui fait un livre pour l’un peut ne pas le faire pour l’autre.

Alors celui-ci ? Physiquement et commercialement, à n’en pas douter, c’est un livre. S’agissant de l’adéquation entre le fond et la forme, des choix ont été faits, discutables mais cohérents : privilégier le prestige de l’objet à la modestie du sujet, pour les raisons que j’ai montrées plus haut. Un livre qui de plus a largement fait son travail : avoir du succès.

Éditorialement, la question de savoir si c’est un livre est à poser je crois des deux côtés du grand écart temporel entre l’époque de sa parution et aujourd’hui. Car un livre est d’autant plus un livre qu’il le reste longtemps. Pour essayer de réfléchir à cette question, examinons d’abord dans quel contexte éditorial ce Chasseurs des Ténèbres s’inscrit lorsqu’il paraît cette année-là. Après tout peut-être ne faisait-il partie du « genre de livre que j’aimais alors » que parce que c’était le genre de livre qu’on faisait alors – et que ceux qui les faisaient excellaient à le faire savoir à un public facile à convaincre. Peut-être n’y avait-il rien d’autre à lire à l’époque s’agissant du rapport documentaire à l’ailleurs ? Ou peut-être n’étais-je capable de rien lire d’autre ?

Commençons un peu avant, en 1988. Chez Robert Delpire, éditeur de livres majeurs depuis au moins 1958, c’est l’année d’Exils, de Josef Koudelka. Chez Thames and Hudson c’est celle de Monsoon, de Steve McCurry. Bruno Barbey publie Portugal chez Hoffmann & Campe, avant un long silence jusqu’à Fès, immobile (Imprimerie Nationale, 1996). En 1990 Antoine d’Agata n’a encore rien dit, qui est élève de Larry Clark et stagiaire au bureau new-yorkais de Magnum. Raymond Depardon ? Rien cette année-là, mais un livre sur La Pointe du Raz chez Marval en 1991 (l’année de Nevermind). En 1990 encore, après Lumières blanches (Centre national de la Photographie, 1986), Harry Gruyaert publie Maroc chez Schirmer/Mosel. En 1992 Marval sort le Going East de Max Pam, dont les images couvrent vingt années de voyages. Entre 1993 et 95, Mitch Epstein réalise les photographies de Vietnam, A book of changes (Norton, 1997), dont le titre dit qu’il s’intéresse déjà plus à un mouvement qu’à un figement. 1993 est aussi l’année de Die Dämmerung, la série bleue de Boris Mikhailov sur le délitement post-soviétique. Quant aux auteurs que mentionne Michel Guerrin dans l’article cité plus haut, pendant ces années-là ils photographient. Il faut en effet attendre la fin de la décennie pour que paraisse en livre le fruit de leur travail : 1998 pour Dean Chapman (Karenni, the Forgotten War of a Nation Besieged, chez Dewi Lewis et consorts, lauréat du European Publishers’ Award for Photography), puis 1999 pour Claudine Doury (Peuples de Sibérie, Le Seuil) et Gilles Coulon (Avoir 20 ans à Bamako, Alternatives). Déjà on s’éloigne…

Et avant cela, que s’est-il passé ? Muni de quel bagage pensait-on le livre de photographie en 1990 ? Je n’ai de l’histoire de ce support qu’une connaissance parcellaire, mais posons néanmoins quelques repères toujours circonscrits au rapport à l’ailleurs.

En 1990, « L’Atlas des voyages » a cessé d’émettre depuis vingt ans. De 1962 à 1969, sous la direction de Charles-Henri Favrod, la maison lausannoise Rencontre a édité cette collection pionnière dédiée aux pays et villes du Monde. Les textes sont de Philippe Jacottet, Claude Roy, Roger Vailland, Jean Mohr… Les images d’Henri Cartier-Bresson, Gisèle Freund, Sergio Larrain, Bruno Barbey, David Seymour… Avec cette collection, graphiquement comme intellectuellement, la place de la photographie dans le livre illustré accède à l’âge adulte, et le rapport qu’elle y entretient avec l’écrit, à la fertilité du dialogue. Parmi 71 volumes de l’Australie à l’URSS, deux (presque) au hasard : Japon (1967) où Nicolas Bouvier, qui apprit le pays « par la plante des pieds », assure à lui seul texte et photographie ; et Népal (1964), où les images de Marc Riboud répondent à un texte de Jean Buhler. (5)

Entre les deux, citons aux États-Unis le William Eggleston’s guide (The New York Museum of Modern Art, 1976) rassemblant des images prises entre 1969 et 71, et American Surfaces de Stephen Shore, images datant de 1972 et 1973 mais seulement publiées par Schirmer/Mosel en 1999. Le Voyage Mexicain de Bernard Plossu (1965-66) paraît chez Contrejour en 1976. Le Café Lehmitz d’Anders Petersen chez Schirmer/Mosel en 1978, la même année que Himalayan Pilgrimage de Ernst Haas (The Viking Press), rassemblant des photographies du début des années 1970.

Voilà pour le contexte large. Un contexte me semble-t-il en mutation, où sont en travail des écritures nouvelles désormais devenues classiques pendant qu’essaient de comprendre ce qui leur arrive les derniers représentants d’une génération de photographes ayant fait les belles heures de la presse magazine occidentale, de Géo au National Geographic.

Dans ce contexte, du point de vue éditorial, sans doute revient-il au lecteur intéressé par cette question de décider ce que fut Chasseurs des Ténèbres. Pour ma part, on l’aura compris, je ne suis pas convaincu qu’il était pertinent d’inscrire ce sujet dans ce livre-là, tel qu’en tout cas je l’ai lu et compris. Un film documentaire existe, que je n’ai pas vu mais qui est peut-être une manière plus adaptée de raconter cette histoire avec un tant soit peu d’humilité. Il est d’ailleurs remarquable que la série tirée du même reportage présentée aujourd’hui sur le site Internet d’Eric Valli ne renvoie pas du tout cette sensation de suffisance qui se dégage du livre. Il faut tenir compte de ce qu’on ne lit pas une photographie de la même façon sur un écran fût-il de grande taille que dans un livre de près de quarante centimètres de haut. Mais cela étant, cette sélection est plus proche des gens, plus documentaire, plus simple et plus élaborée à la fois, plus ouverte sur le monde contemporain. Les portraits posés sont plus nombreux. Beaucoup échappent à l’enfermement et semblent habités par la relation d’un humain photographiant à un humain photographié. Les armes à feu, l’équipement de grimpe moderne, les lampes frontales, rien de cela n’a été escamoté. Je me demande même parfois si des images plus récentes ne se mêlent aux anciennes dans cette série en ligne. J’ai beaucoup moins l’impression qu’on essaie de me vendre la grandeur d’un photographe en la déguisant sous la grandeur d’un monde immaculé. Mais puisque c’est ce livre qui était là en 1990, je dirais qu’il faisait partie du genre spectaculaire alors exactement en train de disparaître. D’autres mutations et disparitions ont eu lieu depuis, comme le passage au numérique. D’autres sont toujours en cours, comme la transformation du geste photographique par les réseaux sociaux et l’incapacité des agences à s’y adapter. D’autres genres spectaculaires sont apparus, voir la mode des livres-objets multipliant les formats et les papiers. Ce texte n’est pas le lieu de les développer. Le lecteur qui le souhaite en lira des analyses pertinentes par exemple chez Jörg Colberg, certaines étant traduites sur ce blog.

Ce qu’il reste à tenter de comprendre c’est comment ce recueil particulier a traversé ces bouleversements. À 26 ans de distance, avec Chasseurs des Ténèbres j’ai l’impression d’ouvrir un manuel d’histoire du livre de photographie à une page oubliée. Comme d’autres de « ce genre », il est à mon sens passé du statut de livre à un statut différent, parce que le médium a évolué, et avec lui la spécialité qui consiste à rassembler des photographies dans un livre. Lecteurs, nous ne regardons plus les photographies de la même manière qu’alors et n’attendons plus d’un livre de photographie la même expérience qu’alors. Ainsi de Chasseurs des Ténèbres subsiste-t-il aujourd’hui un objet dont le sens n’a pas résisté à son inscription dans la temporalité longue du livre. L’adéquation entre fond et forme s’est évaporée, sans doute d’avoir manqué de simplicité, pour n’en laisser paraître que les scories.

Les éditeurs eux-mêmes ne font plus les mêmes choix qu’auparavant. Je ne pense guère m’avancer en suggérant qu’Hervé de La Martinière, qui dirigeait les éditions Nathan lorsque son directeur artistique Benoît Nacci publia Chasseurs des Ténèbres, ne validerait plus cette prise de risques en 2016, ni avec Eric Valli, et moins encore avec un photographe relativement débutant comme il l’était en 1990. Jamais autant de livres de photographie n’ont été publiés qu’aujourd’hui. La demande n’ayant pas crû à mesure de l’offre, il s’en vend de moins en moins de chacun d’eux. Obligé à toute prudence économique, conscient que le spectaculaire de ce reportage n’est plus celui qui fait livre aujourd’hui, l’éditeur dirait non (sauf peut-être à Sebastião Salgado ou Steve McCurry – mais ce serait plus pour la rentabilité de ces photographes que pour ce qu’ils ont à dire encore, qui confine à l’indigence (6)).

Non que le besoin de spectaculaire ait faibli. Il s’est juste déplacé. Il a muté en un besoin de banal. Une boulimie serait plus exact. La bulle du livre de photographie enfle entre deux pôles : le journal de bord plus ou moins intime, lieu d’exposition de son propre drame, de sa propre jouissance ou de sa propre intelligence – et la documentation du quotidien de tous par tous, n’étant qu’exceptionnellement conçue comme outil de compréhension du monde.

Mais les exceptions existent et peuvent être magistrales – la dernière en date pour moi : le Ghana, de Denis Dailleux. C’est heureux, car si le besoin de spectaculaire n’a pas décru, celui de sens non plus – non comme une donnée prête à consommer nous intimant ce qu’il faut penser, mais comme un vecteur de complexité.

« La réalité, c’est que personne ne remettra le dentifrice dans le tube. La seule solution qui me vienne à l’esprit est de travailler à relever le niveau général d’alphabétisme visuel, autrement dit, d’avoir plus de discussions sur ce que font les images et comment elles le font, afin de donner la possibilité à une plus grande partie de la population de comprendre ce qui se passe. C’est pour cela que nous avons désespérément besoin de plus de débats sur la photographie, plus approfondis, embrassant de plus larges contextes. C’est d’une importance capitale. »

– Jörg COLBERG (7)

Eric Valli & Diane Summers, Chasseurs des Ténèbres, Nathan/Image, 1990.

(1) Hugh Swift, Himalaya, éditions Apsara, 1992

(2) Frédéric Potet, « Eric Valli : ce que personne n’a jamais vu », Le Monde des Livres, 22 juillet 2010. Disponible en ligne sur http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/07/22/eric-valli-ce-que-personne-n-a-jamais-vu_1390846_3260.html.

(3) Dimitri Beck, « Stanley Greene : Sans la photo, je serais mort ou en prison », Polka, n°35, septembre-octobre 2016.

(4) Michel Guerrin, « La famille éclatée et mal-aimée des photographes voyageurs », Le Monde, 29 mai 1999. Disponible en ligne sur : http://www.lemonde.fr/archives/article/1999/05/29/la-famille-eclatee-et-mal-aimee-des-photographes-voyageurs_3546788_1819218.html (édition abonnés).

(5) Paragraphe paru dans la rubrique Au Hasard de ma bibliothèque de feue ma chronique « L’Image du Monde », Trek Magazine, juin 2015.

(6) Voir le slogan sous-titrant la page de présentation du livre Genesis de Sebastião Salgado sur le site de l’éditeur Taschen : « Le livre publié en complément de l’exposition de photos la plus visitée au monde ».

(7) Jörg Colberg, « The Facebook Problem », Conscientious Photography Magazine, 12 septembre 2016. Disponible en ligne sur: http://cphmag.com/facebook-problem/.

C’est moi qui traduis. Texte original : « The reality is that we won’t get the toothpaste back into the tube. The only solution I can think of is to try to raise the overall level of visual literacy, to, in other words, discuss more what pictures do and how they do that, so that a larger segment of people has a chance to understand what is going on. That’s why we desperately need to discuss photography more, in wider contexts, and we need to discuss it more deeply. It’s crucially important. ». Traduction intégrale : « Le Problème Facebook », Aux Bords du cadre, 23 septembre 2016. Disponible en ligne sur : www.fredericlecloux.com/le-probleme-facebook/.